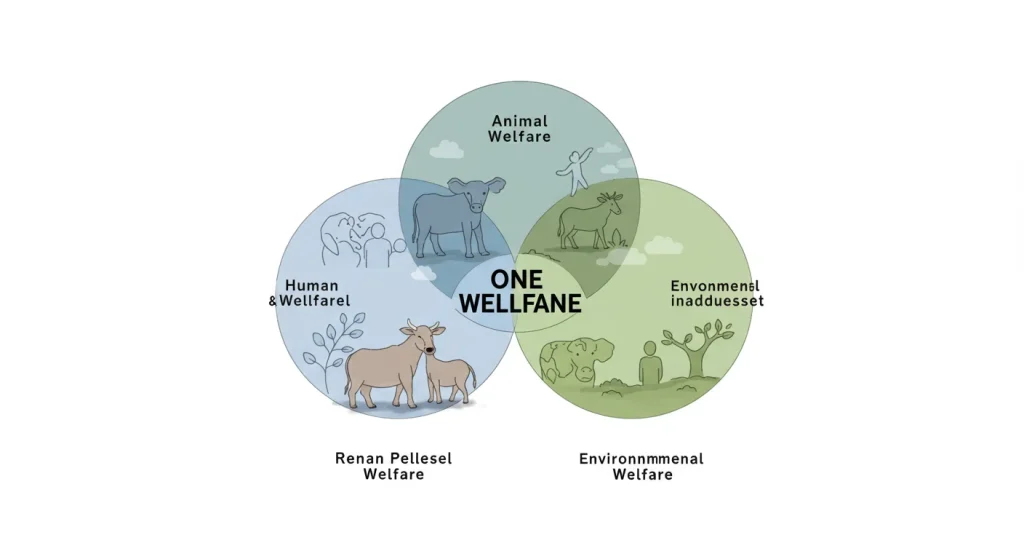

「人と動物と環境の健康は一つ」。この考え方が、世界的に注目されている「One Welfare(ワンウェルフェア)」の本質です。動物の福祉向上が、人間社会や地球環境の健全化にもつながるという、新しいパラダイムが広がりつつあります。

しかし、このOne Welfareという概念を日常生活に取り入れ、実践することは簡単ではありません。どのようにして私たちの行動を変え、社会に影響を与えていけばいいのでしょうか?

One Welfareとは?その基本概念と重要性

One Welfareとは、人間と動物と環境の福祉が表裏一体であり、相互に関連しているという考え方です。この概念は、「One Health(ワンヘルス)」という人間と動物の健康、そして生態系の関係を一体として捉える統合的な取り組みから発展してきました。

特に新型コロナウイルスのパンデミック以降、人獣共通感染症の観点からこの考え方の重要性が再認識されています。人間活動が拡大し、野生生物の生息環境に侵入することで、新たな感染症リスクが高まっているのです。

One Welfareの実践者である専門家たちによれば、「人間の福祉を向上させようとするならば、同時に動物の福祉も向上させる必要があり、その両方を向上させるためには環境の福祉も考慮しなければならない」という相互連関が重要なのです。

この考え方は単なる理念ではなく、具体的な行動指針となります。では、私たちはどのようにしてOne Welfareを実践できるのでしょうか?

実践ステップ1:自分の消費行動を見直す

One Welfareの実践で最も身近に始められるのが、日々の消費行動の見直しです。私たちが食べるもの、使うもの、買うものすべてが、動物や環境に何らかの影響を与えています。

例えば、アニマルウェルフェア認証を受けた食品を選ぶことは、動物の福祉向上に直接貢献します。株式会社アニマルウェルフェアによれば、適切な環境で育った動物の肉や卵、ミルクは健康的で美味しいだけでなく、抗生物質の使用量も減り、薬剤耐性菌の発生抑制にもつながるとのことです。

消費者として、私たちには選択する力があります。その力を意識的に使うことが、One Welfareの第一歩なのです。

どうですか?あなたも今日から食品の選び方を少し変えてみませんか?

実践のための具体的アクション

・アニマルウェルフェア認証マークのついた商品を意識的に選ぶ

・地元の小規模生産者から直接購入する機会を増やす

・食品ロスを減らすため、計画的な買い物と調理を心がける

・動物実験を行っていない化粧品や日用品を選ぶ

これらの小さな選択の積み重ねが、大きな変化を生み出す原動力となります。

実践ステップ2:知識を深め、周囲に広める

One Welfareの概念を実践するには、まず正しい知識を身につけることが重要です。そして、その知識を周囲の人々と共有することで、影響の輪を広げていくことができます。

株式会社アニマルウェルフェアでは、動物や食品に関わる仕事をされている方や関心がある方向けに「アニマルウェルフェア講座」や「アニマルウェルフェア資格」を提供しています。これらを通じて、正しいアニマルウェルフェアの知識を学び、広めることができます。

知識は力です。しかし、その力を独り占めするのではなく、共有することでさらに大きな力となります。

知識を広めるための効果的な方法

・SNSで関連情報を共有する

・家族や友人との会話で話題にする

・地域のイベントや学校で小規模な勉強会を開催する

・子どもたちに動物との適切な関わり方を教える

私自身、友人との食事会でアニマルウェルフェアについて話したところ、「そんな考え方があるなんて知らなかった」と興味を持ってくれた人が何人もいました。小さな会話から変化は始まるのです。

実践ステップ3:地域コミュニティでの活動に参加する

One Welfareの実践は、個人の行動から地域コミュニティへと広がることで、より大きな影響力を持ちます。地域での活動は、直接的な変化を目の当たりにできる貴重な機会です。

例えば、地域の動物保護活動への参加、環境保全プロジェクトへの協力、フードバンクでのボランティアなど、さまざまな形で貢献できます。これらの活動は、人と動物と環境の福祉を同時に向上させるOne Welfareの理念に直結しています。

「無理しない」地域づくりの視点も重要です。自分の得意なことや関心のあることから始め、無理なく継続できる活動を選びましょう。

地域活動の始め方

・地元の動物保護団体のボランティア募集をチェックする

・環境保全活動や清掃活動に参加する

・コミュニティガーデンや都市農業プロジェクトに関わる

・地域の学校や施設で動物介在活動を行う

私の知人は、地域の小学校で飼育されているウサギの世話を定期的に手伝うボランティアを始めました。子どもたちに動物との適切な関わり方を教えながら、動物福祉の大切さを伝えています。このような小さな活動が、次世代のOne Welfare実践者を育てることにつながるのです。

実践ステップ4:職場や学校でOne Welfareを推進する

私たちが多くの時間を過ごす職場や学校は、One Welfareの考え方を広める絶好の場です。組織の方針や文化に影響を与えることで、より大きなスケールでの変化を生み出せる可能性があります。

例えば、企業であれば、アニマルウェルフェア認証を受けた食材を社員食堂で使用する、環境に配慮した調達ポリシーを導入する、動物福祉や環境保全に取り組むNPOへの支援を行うなどの取り組みが考えられます。

学校では、カリキュラムにOne Welfareの概念を取り入れたり、校内での環境保全活動や動物との適切な関わり方を学ぶ機会を設けたりすることができます。

職場でOne Welfareを推進するためのステップ

・経営層や決定権を持つ人々にOne Welfareの経済的メリットを説明する

・社内勉強会や啓発イベントを企画する

・調達ポリシーの見直しを提案する

・社会貢献活動の一環として動物福祉や環境保全活動を取り入れる

BBFAWのランキングを重視する企業やESG投資に敏感な投資家へのアピールにもなるため、企業イメージの向上や売上増加も期待できます。One Welfareは理念だけでなく、ビジネス戦略としても有効なのです。

あなたの職場では、どんな小さな一歩から始められそうですか?

実践ステップ5:政策提言や社会変革に参加する

One Welfareの実践の最終段階として、より広範な社会変革に参加することが挙げられます。政策提言や法整備への働きかけは、システムレベルでの変化を促す強力な手段です。

例えば、福岡県では2016年から「ワンヘルス」の推進に取り組み、2020年には全国初の「福岡県ワンへルス推進基本条例」が制定されました。このような地方自治体レベルでの取り組みが、国レベルの政策にも影響を与える可能性があります。

政策提言は難しそうに思えるかもしれませんが、署名活動への参加や地方議員への働きかけなど、市民レベルでできることも多くあります。

社会変革に参加するための方法

・アニマルウェルフェア動物福祉や環境保全に関する請願や署名活動に参加する

・地方議会の傍聴や議員との対話の機会を持つ

・SNSなどを通じて政策課題について発信する

・選挙の際に候補者のOne Welfare関連政策を確認して投票する

「枠組み外し」の視点も重要です。「どうせ変わらない」「しかたない」という諦めの壁を超え、新たな可能性を見出すことが社会変革の第一歩となります。

私たち一人ひとりの小さな行動が、やがて大きな渦となって社会を変えていくのです。

One Welfareは理念ではなく、日々の選択と行動の積み重ねである。

まとめ:One Welfareで世界を変える第一歩

One Welfareの実践は、特別なスキルや知識がなくても、誰でも今日から始められます。消費行動の見直し、知識の習得と共有、地域活動への参加、職場や学校での推進、そして政策提言や社会変革への参加。これら5つのステップは、必ずしも順番に進める必要はありません。

あなた自身の関心や状況に合わせて、できることから始めてみましょう。小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。

株式会社アニマルウェルフェアが目指すように、「人」「動物」「地球環境」が健康で笑顔になる世界は、私たち一人ひとりの選択と行動によって実現できるのです。

One Welfareの実践を通じて、より持続可能で思いやりのある社会を共に創っていきませんか?

アニマルウェルフェアについてさらに詳しく知りたい方は、株式会社アニマルウェルフェアのウェブサイトをご覧ください。アニマルウェルフェア認証や講座、資格取得など、あなたのOne Welfare実践をサポートする様々なサービスを提供しています。