アニマルウェルフェアとは?基本概念と5つの自由

「アニマルウェルフェア」という言葉を聞いたことがありますか?

日本語では「動物福祉」と訳されるこの概念は、人間と共に生きる動物たちが不必要なストレスなく健康に過ごせるよう、適切な飼育環境を提供することを意味します。近年、この考え方が日本でも急速に広がりつつあります。

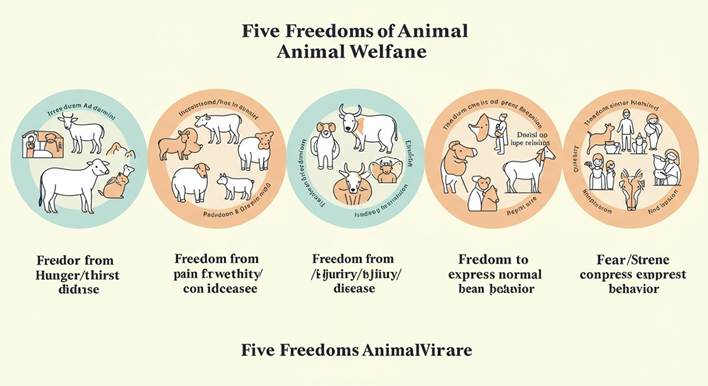

アニマルウェルフェアの基本となるのは「5つの自由」という原則です。これは1960年代のイギリスで提唱され、現在では国際的な動物福祉の標準として広く認められています。

この5つの自由とは、①空腹・渇きからの自由、②不快からの自由、③痛み・負傷・病気からの自由、④本来の行動がとれる自由、⑤恐怖・抑圧からの自由です。

これらは動物が生きていく上で最低限必要な条件であり、動物が健康で幸福に生活するために欠かせない要素とされています。

日本におけるアニマルウェルフェアの現状と課題

欧米では主流となっているアニマルウェルフェアですが、日本での認知度はまだ発展途上にあります。しかし、近年では確実に変化の兆しが見えてきました。

国内でも消費者の強い要望からアニマルウェルフェア認証を受けた牛乳が販売されるようになり、「平飼いたまご」などの商品も徐々にスーパーの棚に並ぶようになってきています。

どう思いますか?実は、これらの商品は単に「動物に優しい」というだけでなく、味の面でも違いがあるのです。

日本獣医生命科学大学の植木美希名誉教授によれば、「平飼いたまご」は一般的なケージ飼育の卵と比べて美味しく感じる人が多いといいます。科学的な成分分析の研究も進められているそうです。

しかし、日本におけるアニマルウェルフェアの普及には課題もあります。欧米に比べて法整備や認証制度がまだ発展途上であることや、消費者の認知度がまだ十分でないことが挙げられます。

また、アニマルウェルフェアに配慮した生産方法は従来の方法よりコストがかかるため、商品価格が高くなりがちです。この価格差をどう克服するかも大きな課題となっています。

アニマルウェルフェア研究の最前線

では、アニマルウェルフェア研究の最前線では何が起きているのでしょうか?

広島大学の堀内浩幸教授は、ニワトリの研究を通じて卵アレルギーの問題に取り組んでいます。卵アレルギーの原因となるタンパク質「オボムコイド」を含まない卵を産むニワトリの開発に成功したのです。

この研究では、ゲノム編集技術を活用し、約15年の歳月をかけて実現しました。単に科学技術の進歩というだけでなく、アニマルウェルフェアの観点からも重要な研究です。

研究過程では、マウスでは比較的簡単にできる実験がニワトリでは難しいという壁にぶつかりました。ニワトリの受精卵を皿の中で作ることができないため、1羽ずつ解体して体内から受精卵を採取する必要があったのです。

これは非効率なだけでなく、アニマルウェルフェアの観点からも問題がありました。そこで堀内教授は方向転換し、ES細胞(胚性幹細胞)での遺伝子改変、さらには始原生殖細胞での遺伝子改変へと研究を発展させていったのです。

この研究は、動物の福祉と人間の健康という二つの課題を同時に解決しようとする、まさにアニマルウェルフェア研究の最前線と言えるでしょう。

企業の取り組みと社会的責任

アニマルウェルフェアは企業の社会的責任(CSR)としても注目されています。特に近年は、ESG投資(環境・社会・企業統治に配慮した投資)の評価指標としてアニマルウェルフェアが重要視されるようになってきました。

株式会社アニマルウェルフェアは、日本初のアニマルウェルフェア専門企業として、この分野をリードしています。同社はWOAH(国際獣疫事務局、旧OIE)のアニマルウェルフェアコードに準拠した自社基準を作成し、AWのISO認証付与を目指しています。

私が先日訪れた畜産農家では、アニマルウェルフェア認証を取得したことで、従業員の意識が大きく変わったと話していました。「動物のことを真剣に考えることで、仕事へのプロ意識が高まり、職場環境も改善された」とのことでした。

同社が提供するサービスは多岐にわたります。農場・畜産事業者向けの「AW審査認定」、食品メーカー向けの「AW認定商品開発支援」、アニマルウェルフェア講座・資格の提供、AI開発・販売、オンラインショップの運営、獣医師向けの「AW認定審査員の認定資格付与」などです。

これらの取り組みは、動物だけでなく人間にもメリットをもたらします。AWに配慮した環境で育った動物の肉・卵・ミルクは健康的で美味しく、人間の食の安全性向上にも貢献するのです。

あなたも食品を選ぶとき、アニマルウェルフェア認証マークを探してみませんか?

教育現場での取り組みと若い世代の意識

アニマルウェルフェアの普及には教育が欠かせません。最近では大学や研究機関でもアニマルウェルフェアに関する教育・研究が活発になっています。

関東学院大学では、人間共生学部と経営学部が公益財団法人横浜市緑の協会と共同で、野毛山動物園においてアニマルウェルフェアの教育普及イベントを開催しました。

このイベントでは、動物園が取り組むアニマルウェルフェアを学び、生物多様性を維持した自然共生社会の実現を目指しています。学生たちは来場者の目線で園内を調査し、最も観覧されている動物の展示ブース前に新たな掲示物を配置するなど、実践的な活動を行いました。

参加した高校生は「フンボルトペンギンの暑さ対策のため、巣穴のドアを網戸にしていると知り、動物に不快感を与えないよう細かなところまで工夫していることに驚きました」と感想を述べています。

このような教育活動は若い世代のアニマルウェルフェアへの意識を高め、将来の社会変革につながる重要な取り組みです。

消費者としてできること

では、私たち消費者は何ができるのでしょうか?

まず、アニマルウェルフェアについて知ることが第一歩です。あなたが食べている畜産物(牛乳、牛肉、その加工品など)は、畜産物になる前に、どこでどうやって飼育されていたのでしょうか?

多くの家畜は、自由に行動することが難しい環境で過ごしています。ストレスが多く、病気になりやすい飼育方法も問題になっています。

こうした家畜の暮らしを改善するために、私たちができることは、まず問題を知り、そして選択することです。

アニマルウェルフェア認証を受けた商品を選ぶことで、あなたの選択が市場を変える力になります。「平飼いたまご」や「放牧肉」などの表示を探してみましょう。

最初は価格の高さに躊躇するかもしれません。しかし、その選択は動物の福祉だけでなく、あなた自身の健康や環境保全にもつながっているのです。

私たちの食べ物の選択は、どのような世界を望むかという声明でもあります。

一人ひとりの小さな選択が、大きな変化を生み出すのです。

まとめ:持続可能な未来に向けて

アニマルウェルフェアは単なる動物愛護の枠を超え、持続可能な社会の実現に欠かせない要素となっています。

日本でもアニマルウェルフェアの認知度は確実に高まっており、研究者や企業、教育機関などさまざまな場所で取り組みが進んでいます。

アニマルウェルフェアの推進は、動物の福祉向上だけでなく、人間の健康や環境保全にも貢献します。AWに配慮した環境で育った動物からは健康的で美味しい食品が得られ、抗生物質の使用量削減による薬剤耐性菌の発生抑制など、多くのメリットがあります。

私たち一人ひとりができることは小さくても、その積み重ねが大きな変化を生み出します。日常の食品選びから始めてみませんか?

アニマルウェルフェアについてもっと詳しく知りたい方は、株式会社アニマルウェルフェアのウェブサイトをご覧ください。動物と人間が共に幸せに生きる社会の実現に向けた取り組みを知ることができます。