工場畜産とは?現代の畜産業が抱える問題

私たちの食卓に並ぶ肉や卵、乳製品。その裏側で何が起きているか、考えたことはありますか?

工場畜産とは、効率と生産性を最大化するために動物を工業的に飼育するシステムです。限られたスペースに多くの動物を詰め込み、最小限のコストで最大の生産量を目指します。日本では多くの畜産動物がこのような環境で飼育されていますが、その実態はあまり知られていません。

例えば、採卵鶏の場合、日本では約98.89%がケージ飼育されています。一羽当たりの面積はわずかB5サイズ(257mm×182mm)ほどで、鶏の体よりも小さいスペースです。これでは羽を広げることすらできません。

豚の飼育環境も同様に厳しいものです。母豚の多くは「妊娠ストール」と呼ばれる、体の向きを変えることもできないほど狭い檻の中で妊娠期間を過ごします。日本では9割以上の農場でこの妊娠ストールが使用されているのが現状です。

このような環境は、動物たちに強いストレスを与え、不自然な行動を引き起こします。本来の習性を発揮できない閉鎖的な環境は、動物の福祉の観点から大きな問題をはらんでいるのです。

アニマルウェルフェアとは?5つの自由の重要性

「アニマルウェルフェア」という言葉を聞いたことがありますか?

アニマルウェルフェアとは、「動物福祉」と訳され、人間と共に生きる動物たちが不必要なストレスなく健康に過ごせるよう、適切な飼育環境を提供することを指します。この考え方は1960年代のイギリスで始まり、現在では国際的な基準となっています。

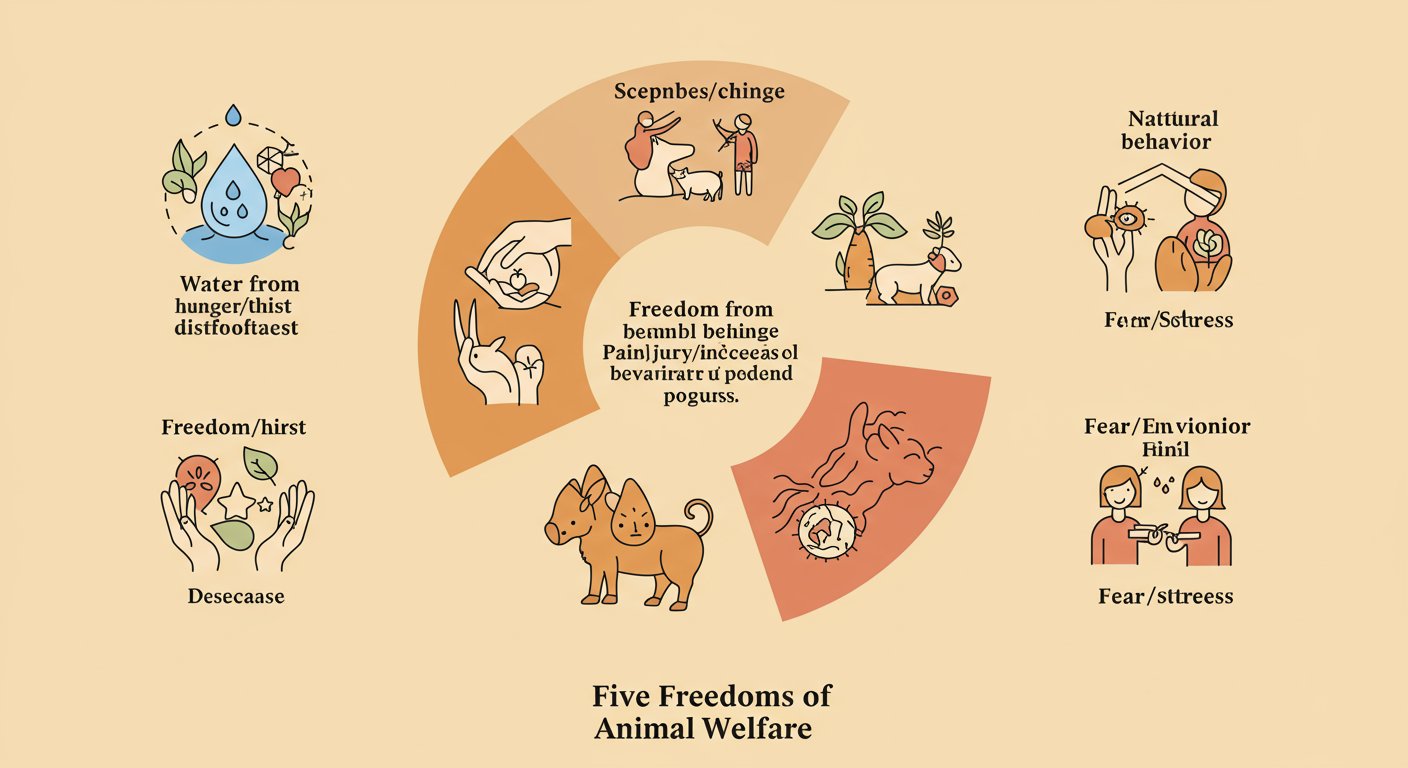

アニマルウェルフェアの基本原則は「5つの自由」です。これは、動物が生きていく上で最低限必要な条件とされています。

- 空腹・渇きからの自由 – 新鮮な水と栄養バランスの取れた餌へのアクセス

- 不快からの自由 – 適切な環境(休息場所や避難場所など)の提供

- 痛み、外傷や病気からの自由 – 予防や迅速な治療による健康管理

- 本来の行動がとれる自由 – 十分な空間や仲間との交流など

- 恐怖・抑圧からの自由 – 精神的苦痛を避ける環境と扱い

これらの自由は、単に動物が生存するための最低条件ではなく、動物が「良い状態」で生きるための基準です。近年では、これらの「5つの自由」を「5つの領域」と読み替え、苦痛などのネガティブな経験を減らすだけでなく、喜びや快適さなどのポジティブな経験を増やし、動物のQOL(生活の質)を向上させようという考え方も広がっています。

しかし残念なことに、日本ではアニマルウェルフェアの認知度は約25%と低く、欧米諸国に比べて取り組みが遅れています。

日本と世界のアニマルウェルフェアの現状比較

世界と日本では、アニマルウェルフェアへの取り組みに大きな差があります。

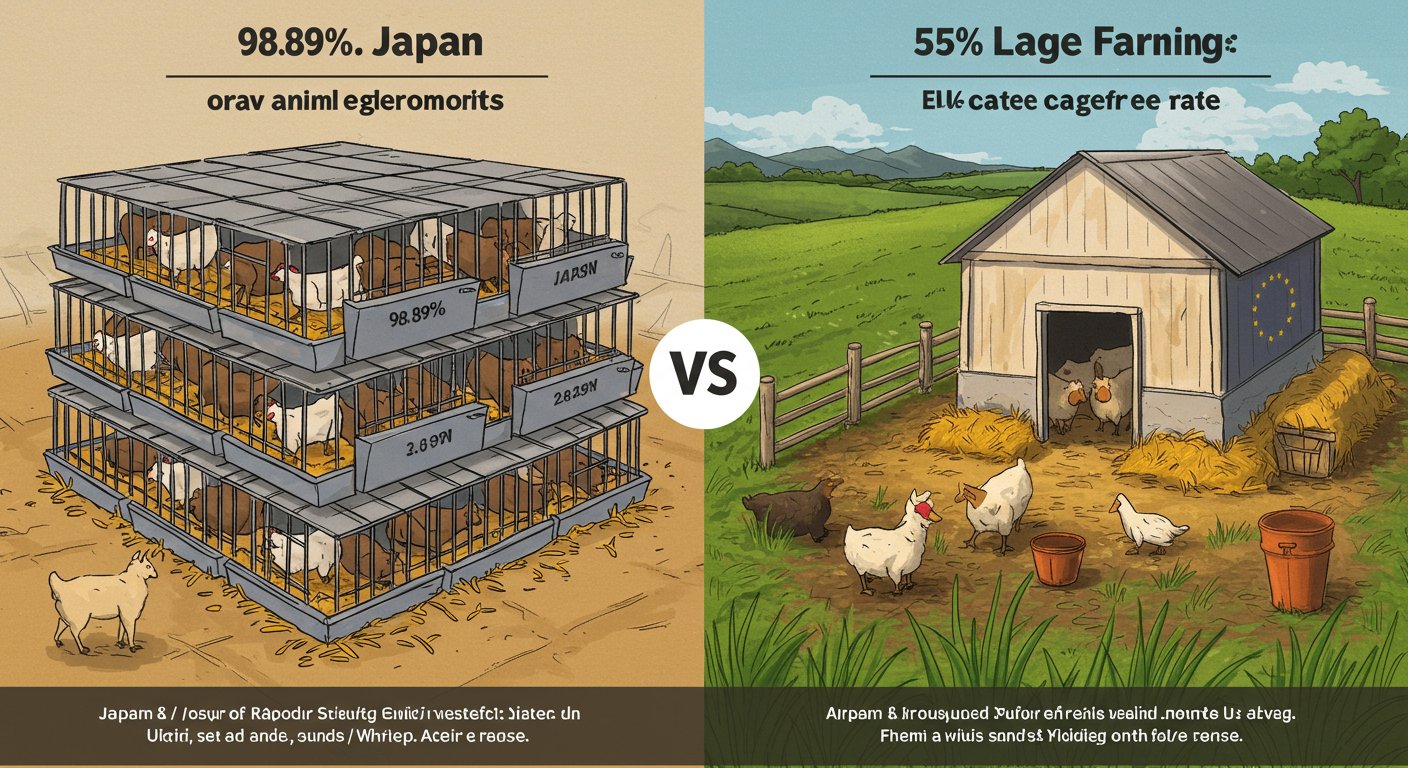

EUでは2012年から採卵鶏のバタリーケージ(従来型ケージ)が禁止され、エンリッチドケージ(改良型ケージ)か、ケージを使わない飼育方法への移行が義務付けられました。さらに近年では、エンリッチドケージからケージフリー(平飼いや放牧)への移行も進んでいます。2021年には、EUのケージフリー率は55%に達しました。

また、豚の福祉に関しても、EUや米国の一部の州では妊娠ストールの使用を制限または禁止する動きが広がっています。これは母豚が自然な行動をとれるようにするための重要な一歩です。

一方、日本ではどうでしょうか。採卵鶏のケージフリー率はわずか1.11%、残りの98.89%はケージ飼育です。また、豚の妊娠ストールも9割以上の農場で使用されています。さらに、日本の「と畜場」(屠畜場)の86%には飲水設備がないという報告もあります。

このような差が生まれる背景には、消費者の認識の違いがあります。欧米では動物福祉に対する消費者の関心が高く、企業もそれに応える形で取り組みを進めています。一方、日本ではアニマルウェルフェアの認知度が低く、消費者からの要求も少ないため、変化が遅れているのです。

しかし、近年は日本でも少しずつ変化の兆しが見えています。2023年7月には農林水産省から「アニマルウェルフェアに関する新たな指針」が公表され、取り組みの強化が図られています。

アニマルウェルフェアがもたらす多面的なメリット

アニマルウェルフェアは、単に動物に優しいだけではありません。実は私たち人間や環境にとっても大きなメリットをもたらします。

まず、動物の健康と食の安全性には深い関係があります。ストレスの少ない環境で育った動物は健康的で、その肉や卵、乳製品も栄養価が高く美味しいものになります。また、健康な動物は抗生物質などの薬剤の使用量を減らすことができるため、薬剤耐性菌の発生リスクも低減します。

畜産業者にとっても、アニマルウェルフェアへの取り組みはブランド価値の向上につながります。消費者の意識が高まる中、動物福祉に配慮した生産方法は差別化要因となり、付加価値を生み出します。また、従業員のプロ意識向上や職場環境の改善、優秀な人材確保にも寄与するのです。

環境面でも大きなメリットがあります。持続可能な畜産は、資源の無駄を減らし、環境負荷を軽減します。例えば、放牧飼育は適切に管理すれば土壌の健全性を高め、炭素の固定にも貢献します。

さらに、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、アニマルウェルフェアは重要な要素です。国連総会決議(2015年)では、「人類が自然と調和し、野生動植物その他の種が保護される世界」を目指すべき姿として掲げています。ここでいう「その他の種」には、人間の管理下にある畜産動物も含まれています。

このように、アニマルウェルフェアは動物だけでなく、人間と地球環境の健康にも貢献する、まさに三方よしの取り組みなのです。

日本におけるアニマルウェルフェアの取り組み事例

日本でもアニマルウェルフェアに取り組む先進的な事例が少しずつ増えてきています。

例えば、株式会社アニマルウェルフェアは、日本初のアニマルウェルフェア専門企業として、様々なサービスを提供しています。同社は国際獣疫事務局(WOAH、旧OIE)のアニマルウェルフェアコードに準拠した自社基準を作成し、AWのISO認証付与を目指しています。

同社のサービスは多岐にわたります。農場や畜産事業者向けには「AW審査認定」を行い、認証を受けた農場はHPや商品パッケージに認証マークを表示できます。食品メーカー向けには「AW認定商品開発支援」を実施し、AW認証を受けた食材を使った商品コンセプトの提案やコンサルティングを行っています。

また、動物や食品に関わる仕事の方や関心がある方向けには「アニマルウェルフェア講座・資格」を提供し、正しい知識の普及に努めています。さらに、農場・畜産業者・ペット業界向けには「AW促進のためのAI開発・販売」を進め、動物の生活環境改善に活かすAI商品の開発も行っています。

一般消費者や飲食店経営者向けには「AW商品販売オンラインショップ」を運営し、AW認証製品の販売プラットフォームを提供。獣医師向けには「AW認定審査員の認定資格付与」を行い、AWに賛同する獣医師がAW認定審査員として活躍できる道を開いています。

このような企業の取り組みは、日本のアニマルウェルフェア促進の重要な一歩となっています。

一方で、市民レベルの活動も見られます。例えば、畜産動物の保護施設「サンクチュアリ」の設立も進んでいます。2025年には、廃業養豚場から殺処分される予定だった豚をレスキューするプロジェクトが立ち上がり、クラウドファンディングで資金を集める活動も行われています。

消費者としてできるアニマルウェルフェアへの貢献

あなたも日々の選択で、アニマルウェルフェアに貢献できることをご存知ですか?

最も効果的な方法は、購買行動を通じた貢献です。アニマルウェルフェアに配慮して生産された食品を選ぶことで、市場に明確なシグナルを送ることができます。例えば、ケージフリー卵や放牧豚肉など、動物福祉に配慮した商品を選ぶことは、生産者に変化を促す大きな力となります。

また、食品ロスを減らすことも間接的な貢献になります。食品廃棄が減れば、その分だけ畜産動物の無駄な飼育も減らすことができるからです。

さらに、プラントベースフード(植物由来の食品)を取り入れることも一つの選択肢です。完全に肉食をやめなくても、週に1日や1食だけでも植物性タンパク質に置き換えることで、畜産動物への負担を減らすことができます。

知識を広めることも重要な貢献です。家族や友人とアニマルウェルフェアについて話し合ったり、SNSで情報を共有したりすることで、社会全体の意識向上に貢献できます。

企業や政府への働きかけも効果的です。アニマルウェルフェアに関する請願やキャンペーンに参加したり、企業に対して動物福祉に配慮した商品の取り扱いを要望したりすることで、大きな変化を促すことができます。

どうですか?思ったよりも身近なところから始められることがたくさんありますよね。

アニマルウェルフェアの未来と課題

アニマルウェルフェアの取り組みは世界的に広がりつつありますが、まだ多くの課題も残されています。

日本における最大の課題は、認知度の低さです。約25%という認知度を高め、消費者の理解と支持を得ることが不可欠です。そのためには、教育や啓発活動の強化が必要となります。

また、コスト面の課題も無視できません。アニマルウェルフェアに配慮した飼育方法は、従来の工場畜産に比べてコストがかかることが多いです。このコスト増をどう吸収するか、あるいは消費者と生産者でどう分担するかという問題があります。

法規制の整備も重要な課題です。日本では2023年に新たな指針が公表されましたが、欧米のような法的拘束力のある規制はまだ十分ではありません。今後、より具体的で実効性のある法規制の整備が期待されます。

技術革新も鍵となります。AIやIoTなどの先端技術を活用して、動物の健康状態や行動をモニタリングし、福祉レベルを向上させる取り組みが進んでいます。これらの技術を普及させることで、コスト面の課題も解決できる可能性があります。

グローバルな連携も不可欠です。アニマルウェルフェアは一国だけの問題ではなく、国際的な協力が必要です。特に、食のグローバル化が進む中、国際的な基準の調和が求められています。

これらの課題を乗り越え、人と動物と環境が共に幸せになれる社会を実現するためには、私たち一人ひとりの意識と行動が重要なのです。

まとめ:共に創るアニマルウェルフェアの未来

工場畜産の実態とアニマルウェルフェアの重要性について見てきました。現在の畜産システムには多くの問題がありますが、アニマルウェルフェアという考え方を取り入れることで、動物たちの生活の質を向上させることができます。

アニマルウェルフェアは、動物だけでなく、私たち人間や環境にとっても多くのメリットをもたらします。健康的な食品、持続可能な環境、そして倫理的な社会の実現につながるのです。

日本ではまだ取り組みが遅れていますが、少しずつ変化の兆しも見えています。私たち一人ひとりが日々の選択を通じてアニマルウェルフェアに貢献することで、その変化を加速させることができます。

動物たちの「5つの自由」を守り、彼らの生活の質を向上させることは、私たち人間の責任です。共に手を取り合って、動物と人間と地球が共に幸せになれる未来を創っていきましょう。

アニマルウェルフェアについてもっと詳しく知りたい方は、株式会社アニマルウェルフェアのウェブサイトをご覧ください。専門的な知識や認証サービス、教育プログラムなど、様々な情報が提供されています。