アニマルウェルフェアとは?日本における理解と現状

アニマルウェルフェアという言葉を聞いたことがありますか?

「動物福祉」と訳されるこの概念は、人間と共に生きる動物たちが不必要なストレスなく健康に過ごせるよう、適切な飼育環境を提供することを意味します。単なる動物愛護とは異なり、動物の利用を前提としながらも、その生活の質を向上させる考え方なのです。

世界動物保健機構(WOAH、旧国際獣疫事務局)では、「アニマルウェルフェアとは、動物の生活や死の状況に関連した動物の身体的および精神的状態を意味する」と定義しています。

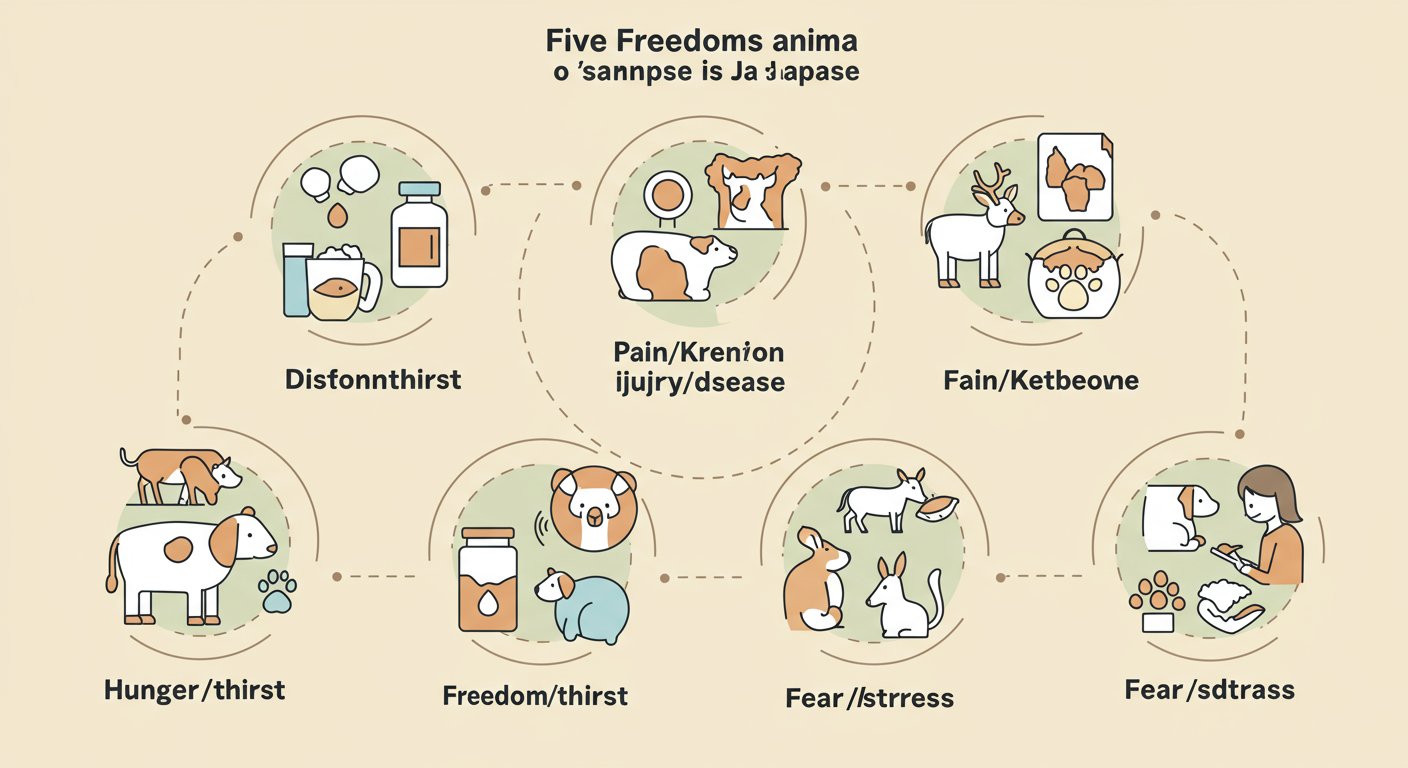

この考え方の基本となるのが「5つの自由」です。

- 空腹・渇きからの自由

- 不快からの自由

- 痛み・外傷・病気からの自由

- 本来の行動がとれる自由

- 恐怖・抑圧からの自由

これらは動物が健康で幸福な生活を送るための最低限の条件とされています。近年では、これらに加えて「喜び」の経験を増やし、生活の質(QOL)を向上させることも重視されるようになってきました。

日本では、農林水産省が「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」を策定し、2023年には同省の指針として公表しています。しかし、欧米諸国と比較すると、まだまだ認知度や取り組みは発展途上の段階にあるのが現状です。

日本の消費者のアニマルウェルフェア意識

日本の消費者は、アニマルウェルフェアについてどのように考えているのでしょうか?

信州大学農学部の竹田謙一准教授によると、日本の消費者のアニマルウェルフェアに対する意識は、欧米諸国と比較して異なる傾向があります。日本では動物の命を重視する傾向があり、命を奪う前提の家畜に対する関心は相対的に薄いとされています。一方、欧米では家畜の感覚を重視するため、アニマルウェルフェアへの関心が強いという違いがあるのです。

また、多くの日本の消費者は、アニマルウェルフェアを有機畜産や放牧と結びつけて考える傾向があります。しかし、専門家によれば、アニマルウェルフェアの実践には必ずしも有機農法や放牧が必須ではありません。畜舎内での飼育でも、適切な環境を整えることでアニマルウェルフェアを実践することは可能なのです。

こうした認識のギャップが、日本におけるアニマルウェルフェアの普及を妨げる一因となっているかもしれません。

それでも、近年は大手食品企業を中心にアニマルウェルフェアに関するグループポリシーを公表する動きが見られるようになりました。2022年には農林水産省の報告書で、国内の食品関連企業が直面するESG課題として、気候変動や食品ロスなどと並んで「アニマルウェルフェア」が挙げられるなど、徐々に認識が広がりつつあります。

アニマルウェルフェアがもたらすメリット

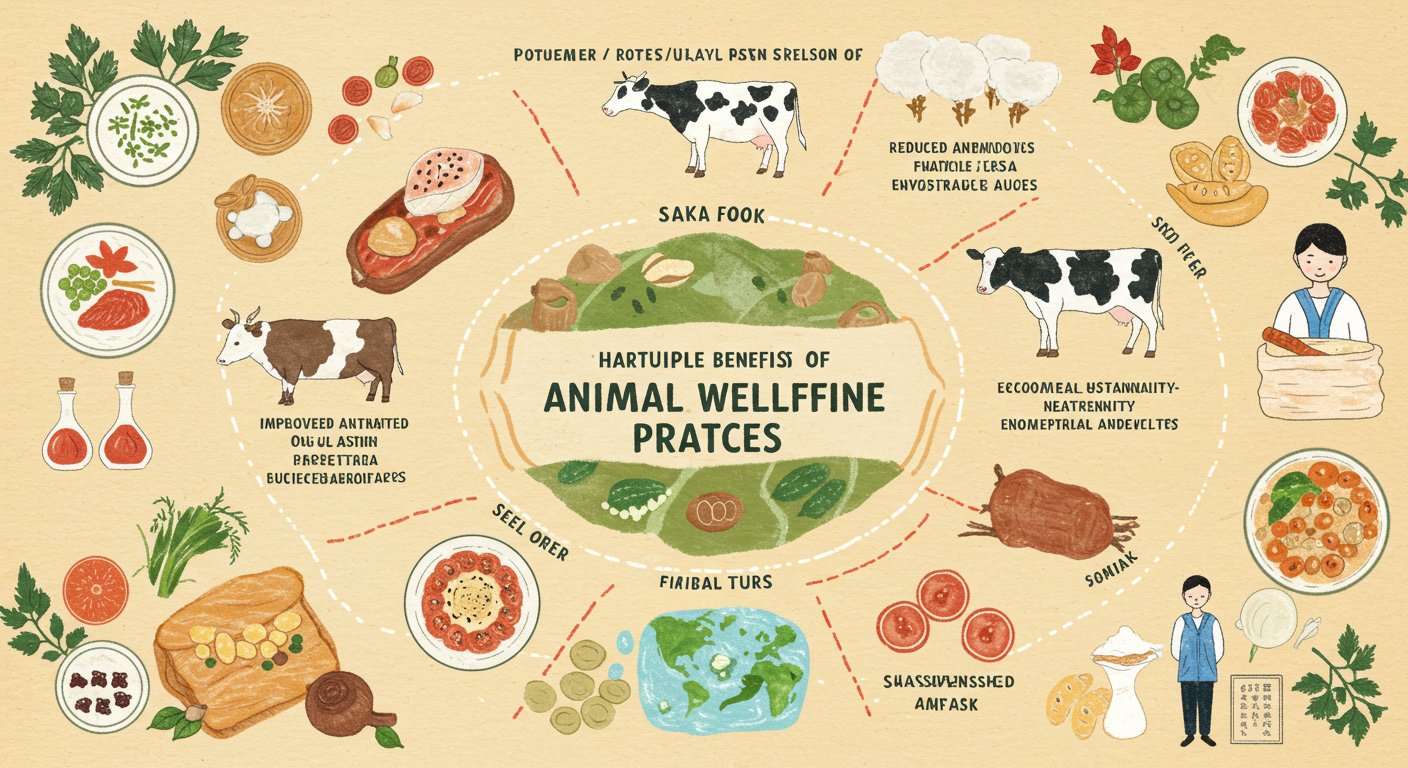

アニマルウェルフェアの取り組みは、動物だけでなく私たち人間にも多くのメリットをもたらします。

まず、アニマルウェルフェアに配慮した環境で育った動物の肉・卵・ミルクは、健康的で味も美味しくなる傾向があります。これは私たち人間の食の安全性向上にも貢献します。

また、健康に育てることで薬(特に抗生物質)の使用量を減らすことができ、薬剤耐性菌の発生を抑制する効果も期待できます。これは公衆衛生上も重要な意味を持ちます。

資源の無駄を減らし、地球環境にも優しい効果があることも見逃せません。持続可能な畜産のあり方として、環境面からも注目されているのです。

畜産業者にとっても、アニマルウェルフェア認定により信頼性やブランド価値の向上につながるメリットがあります。従業員のプロ意識向上や職場環境の改善、優秀な人材確保にも寄与するでしょう。

さらに、ESG投資に敏感な投資家へのアピールポイントにもなります。BBFAWというアニマルウェルフェアに関する国際的なランキングを重視する企業や投資家も増えており、企業価値向上の観点からも重要性が高まっています。

このように、アニマルウェルフェアは「人」「動物」「地球環境」のすべてが健康で笑顔になれる取り組みなのです。

日本と世界のアニマルウェルフェアへの取り組み比較

アニマルウェルフェアへの取り組みは、世界各国で大きな差があります。特に欧州は先進的な取り組みで知られています。

EUでは以前から先進的な動物福祉政策を有していましたが、2020年に発表された「農場から食卓まで(Farm to Fork)戦略」において、さらなる規制強化を打ち出しています。イギリスやスウェーデンなどでは、国や企業による積極的な取り組みが進んでいます。

一方、日本では2023年に農林水産省が「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」を開催し、既に策定・公表されている「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」を改訂する動きが見られます。

しかし、日本の畜産現場では飼料高騰や感染症対応、従業員不足やコストに見合わない小売価格など、多くの課題を抱えています。このような状況下で、アニマルウェルフェアへの取り組みを進めるには、コスト負担の問題が大きな壁となっています。

欧州ではアニマルウェルフェアが前提の所得補償制度があるのに対し、日本ではアニマルウェルフェアにかかるコストは主に消費者が負担する仕組みとなっています。この違いが、取り組みの差につながっている面もあるでしょう。

また、日本では「正常行動の発現の自由」に関する規制が欧米と比べて弱い傾向にあります。これは文化的背景や価値観の違いも影響していると考えられます。

先進的な取り組み事例:株式会社アニマルウェルフェア

日本でもアニマルウェルフェアに積極的に取り組む企業が登場しています。その一つが株式会社アニマルウェルフェアです。

同社はアニマルウェルフェア関連のコンサルティングや商品開発支援を行う専門企業で、WOAH(国際獣疫事務局)のアニマルウェルフェアコードに準拠しながら、日本の畜産環境に合わせた自社基準を作成し、AWのISO認証の付与を目指しています。

「5つの自由」を基本原則としながら、さらに「喜び」の経験を増やし、QOL(生活の質)の向上を目標としている点が特徴的です。

同社が提供するサービスは多岐にわたります。農場・畜産事業者向けには「AW審査認定」を行い、AW認定獣医師が畜産動物と畜産環境を審査し、認証を付与します。認証マークはHP・商品パッケージに表示でき、ブランド価値向上に寄与します。

食品メーカー向けには「AW認定商品開発支援」を実施し、AW認証を受けた食材を使った商品コンセプトの提案や、企業のAW取り組みへのコンサルティングを行っています。

動物や食品に関わる仕事の方や関心がある方向けには「アニマルウェルフェア講座・資格」を提供し、正しいAWの知識普及に努めています。

さらに、農場・畜産業者・ペット業界向けには「AW促進のためのAI開発・販売」を進めており、動物の生活環境改善に活かすAI商品を開発中です。

一般消費者・飲食店経営者・認証農場・認証製造業者向けには「AW商品販売オンラインショップ」を運営し、AW認証製品の販売プラットフォームを提供しています。

獣医師向けには「AW認定審査員の認定資格付与」を行い、AWに賛同する獣医師に対して、農場や製造業のAW認定審査員として活躍できるよう認定資格を付与しています。

消費者としてできるアニマルウェルフェアへの貢献

私たち消費者は、日々の食品選びを通じてアニマルウェルフェアに貢献することができます。

まず大切なのは、アニマルウェルフェアについて正しく理解することです。単なる「かわいそう」という感情論ではなく、動物の生活の質を向上させる科学的・倫理的アプローチとして捉えましょう。

食品を購入する際には、アニマルウェルフェアに配慮した商品を意識的に選ぶことが重要です。認証マークがある商品を選ぶのも一つの方法です。

あなたは普段、卵や肉を買うとき、どのような基準で選んでいますか?

価格だけでなく、生産過程にも目を向けてみてください。少し高くても、アニマルウェルフェアに配慮された商品を選ぶことは、長期的には私たち自身の健康や環境、そして社会全体にとってもプラスになります。

また、アニマルウェルフェアについて周囲の人と話題にすることも大切です。認知度を高めることが、社会全体の意識向上につながります。

消費者の意識と選択が変われば、市場も変わります。私たち一人ひとりの小さな行動が、大きな変化を生み出す原動力となるのです。

まとめ:アニマルウェルフェアの未来と日本社会の課題

アニマルウェルフェアは、動物の福祉を向上させるだけでなく、人間の健康、環境保全、経済的価値など多面的なメリットをもたらす重要な概念です。

日本では欧米と比べてまだ認知度が低く、取り組みも発展途上にありますが、徐々に企業や政府レベルでの関心が高まりつつあります。

今後の課題としては、消費者の認知度向上、生産者支援のための補助金制度の整備、多様なステークホルダーの連携による取り組みの推進などが挙げられます。

特に重要なのは、アニマルウェルフェアの取り組みにかかるコスト負担をどうするかという点です。欧州のような所得補償制度の導入や、消費者の理解促進による適正価格の受容など、社会全体での議論が必要でしょう。

アニマルウェルフェアは、決して新しい価値観ではなく、日本人が本来持っていた「命あるものを大切にいただく」という伝統的な価値観にも通じるものです。この考え方を現代の畜産や食品産業に活かしていくことが、持続可能な社会の実現につながるのではないでしょうか。

株式会社アニマルウェルフェアのような先進的な企業の取り組みを知り、私たち消費者も日々の選択を通じてアニマルウェルフェアに貢献していくことが大切です。「人」「動物」「地球環境」すべてが健康で笑顔になれる社会を目指して、一人ひとりができることから始めていきましょう。

アニマルウェルフェアについてさらに詳しく知りたい方は、株式会社アニマルウェルフェアのウェブサイトをご覧ください。専門的な知識や最新の取り組み、認証制度などについて詳細な情報を得ることができます。