アニマルウェルフェアとは?動物の幸福を科学的に考える

「動物たちが本来持っている能力を発揮し、喜びに満ちた生活を送る」—これがアニマルウェルフェアの本質です。単なる動物愛護とは一線を画す、科学的根拠に基づいた考え方なのです。

アニマルウェルフェア(Animal Welfare)は日本語で「動物福祉」と訳されますが、その意味するところは深いものがあります。人間と共に生きる動物たちが不必要なストレスなく健康に過ごせるよう、適切な飼育環境を提供することを指します。

私たちが考えるべきは、動物たちの「生きる質」そのものなのです。単に生かしておくだけでなく、どれだけ充実した生を送れるかという視点が重要になってきます。

しかし、従来の「5つの自由」の考え方は、マイナスの状態をゼロレベルに上げるという「ネガティブ・ウェルフェア」の色合いが強いものでした。現代のアニマルウェルフェアは、その先のよりプラスの状態を高める「ポジティブ・ウェルフェア」の発想へと進化しています。

「5つの自由」から「QOL向上」へ—進化するアニマルウェルフェアの考え方

アニマルウェルフェアの基本原則として長く知られてきたのが「5つの自由」です。これはイギリスの家畜福祉協議会(FAWC)が提案し、日本も加盟している国際獣疫事務局(WOAH、旧OIE)が採用した概念です。

「空腹・渇きからの自由」「不快からの自由」「痛み・外傷・病気からの自由」「本来の行動がとれる自由」「恐怖・抑圧からの自由」—これらは動物が生きていく上での最低限必要な条件でした。

しかし、現代のアニマルウェルフェアはさらに一歩進んでいます。

単に苦痛を取り除くだけでなく、動物たちのポジティブな感情体験を増やし、QOL(生活の質)を向上させることが目標となっているのです。

株式会社アニマルウェルフェアでは、この新しい考え方に基づき、WOAH(国際獣疫事務局)のアニマルウェルフェアコードを準拠しながら、日本の畜産環境に合わせた自社基準を作成。AWのISO認証の付与を目指しています。

ポジティブ情動とは?動物の「喜び」を科学的に理解する

動物たちも人間と同じように、様々な感情を持っています。不安や恐怖といったネガティブな感情だけでなく、喜びや満足感といったポジティブな感情も持ち合わせているのです。

このポジティブな感情状態のことを「ポジティブ情動」と呼びます。最新の動物行動学や神経科学の研究により、動物たちのポジティブ情動を客観的に評価する方法が確立されつつあります。

認知的バイアスとレジリエンス—動物の心の健全性を測る

動物の心の健全性を測る重要な指標として「認知的バイアス」と「レジリエンス」があります。認知的バイアスとは、動物が環境をどのように認識し解釈するかという傾向のことです。

ポジティブな状態にある動物は、環境をより楽観的に捉える傾向があります。例えば、新しい物体や環境に対してより積極的に探索行動を示したり、曖昧な刺激に対してポジティブな反応を示したりします。

一方、レジリエンスとは心の強さや回復力のことです。心がより健全な動物は、少々のストレスでは影響を受けにくく、ストレス状況からも素早く回復する能力を持っています。

興味深いことに、適度なストレスや挑戦を経験することで、動物のレジリエンスは強化されることがわかっています。つまり、完全にストレスを排除することが最善ではなく、適切な刺激のある環境こそが心の健全性を育むのです。

ポジティブ心理学からの学び—動物版ウェルビーイング

人間のウェルビーイングを研究する「ポジティブ心理学」の知見は、動物のQOL向上にも応用できます。ポジティブ心理学では、単に不調や問題を取り除くだけでなく、強みや資源を活かして最適な機能状態を目指します。

フィンランドの教育現場で採用されている「See the Good!」というポジティブラーニングメソッドは、生徒の良さや強みを見出し、効果的にウェルビーイングを促進することを目標としています。この考え方は動物にも適用できるのです。

動物たちの強みや能力を引き出し、それを発揮できる環境を整えることが、真のアニマルウェルフェアの姿ではないでしょうか?

動物の「喜び」の経験を増やし、QOL向上を目指す株式会社アニマルウェルフェアの理念は、まさにこのポジティブ心理学の考え方と共鳴しています。

QOL向上の具体的アプローチ—科学的評価と環境エンリッチメント

動物のQOL向上を実現するためには、科学的な評価方法と具体的な環境改善が不可欠です。これらを組み合わせることで、動物たちの生活の質を客観的に測定し、継続的に向上させることができます。

科学的評価には、行動観察、生理指標の測定、認知テストなど様々な方法があります。特に近年注目されているのが、AIやセンサー技術を活用した継続的なモニタリングシステムです。

加速度センサーによる行動モニタリング—岩手大学の先進的研究

岩手大学の産業動物臨床学研究室では、加速度センサーを用いた牛の異常行動摘発など、大規模牛群管理の基礎となる研究を行っています。このセンサー技術により、牛の行動パターンをリアルタイムで把握し、健康状態や快適度を継続的にモニタリングすることが可能になりました。

例えば、牛が自然な採食行動や休息行動をどれだけ示しているか、異常行動の頻度はどうかなどを数値化することで、QOLの客観的評価につなげています。

株式会社アニマルウェルフェアでも、このような最新技術を活用した「AW促進のためのAI開発・販売」を進めており、動物の生活環境改善に活かすAI商品を開発中です。

環境エンリッチメント—動物本来の行動を引き出す工夫

環境エンリッチメントとは、飼育下の動物に対して、より自然に近い環境や刺激を提供することで、本来の行動を引き出し、心身の健康を促進する取り組みです。

具体的には、採食行動を促す給餌方法の工夫、社会的交流の機会提供、探索行動を促す環境設計、適切な休息場所の確保などが含まれます。

これらの取り組みは、単に動物のストレスを減らすだけでなく、ポジティブな経験を増やし、認知能力を刺激し、レジリエンスを高める効果があります。

私自身、ある養鶏場で環境エンリッチメントを導入した事例を見学したことがあります。従来のケージ飼いから平飼いに変更し、つつき行動を促す玩具や砂浴び場を設置したところ、鶏の攻撃行動が減少し、自然な行動が増加。結果として、生産性も向上したのです。

このように、アニマルウェルフェアの向上は、動物の幸福だけでなく、生産性や品質の向上にもつながるのです。

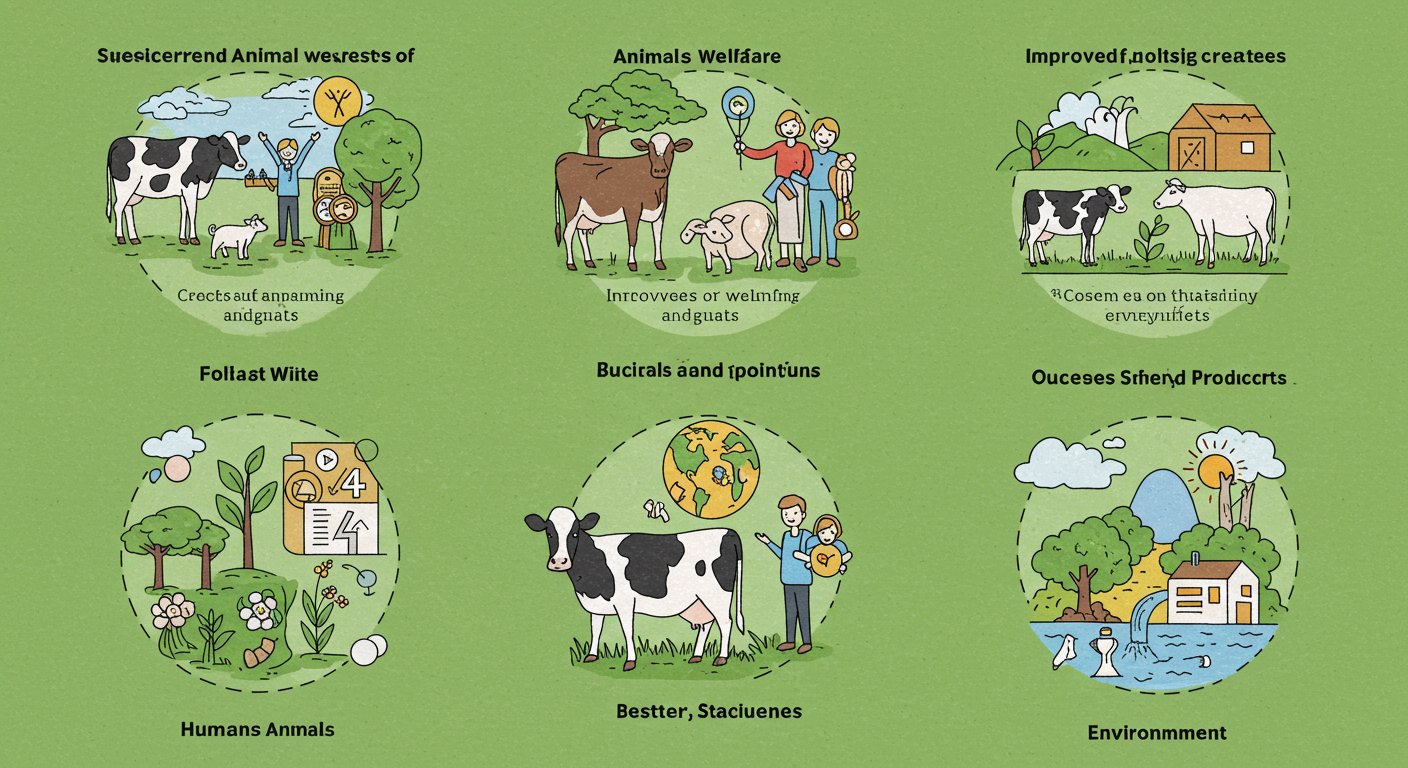

アニマルウェルフェアがもたらす多面的メリット

アニマルウェルフェアの取り組みは、動物だけでなく、人間や環境にも多くのメリットをもたらします。まさに「人・動物・地球環境」の三者が健康で笑顔になる、Win-Win-Winの関係を築くことができるのです。

これは単なる理想論ではなく、科学的根拠に基づいた現実的なアプローチです。アニマルウェルフェアを向上させることで、様々な側面での好循環が生まれています。

動物の健康と生産性の向上

アニマルウェルフェアに配慮した環境で育った動物は、ストレスが少なく免疫機能が正常に働くため、病気になりにくいという特徴があります。その結果、抗生物質などの薬剤使用量を減らすことができ、薬剤耐性菌の発生リスクも低減します。

また、自然な行動が発揮できる環境では、動物本来の能力が引き出され、結果として生産性の向上にもつながります。例えば、快適な環境で飼育された乳牛は乳量が増加し、肉用牛は肉質が向上するといった効果が報告されています。

ある酪農家の方は、牛舎環境を改善し、牛が自由に動ける空間を確保したところ、乳量が15%増加したと話していました。これは単なる偶然ではなく、ストレス軽減による生理機能の正常化がもたらした結果なのです。

人間の食の安全性と品質向上

AWに配慮した環境で育った動物の肉・卵・ミルクは健康的で美味しく、人間の食の安全性向上にも貢献します。抗生物質の使用量減少は、食品中の薬剤残留リスクを低減させ、消費者の健康にも良い影響を与えます。

また、ストレスの少ない環境で育った動物からは、肉質や風味が良い食品が得られることも科学的に証明されています。例えば、ストレスホルモンの一種であるコルチゾールが高い状態で処理された肉は、pH値が適切に低下せず、風味や保存性に悪影響を及ぼすことがわかっています。

このような品質向上は、消費者満足度の向上だけでなく、生産者の収益性向上にもつながる重要な要素です。

畜産業者のブランド価値と従業員満足度の向上

AW認定により信頼性やブランド価値の向上につながることも、畜産業者にとって大きなメリットです。株式会社アニマルウェルフェアが提供する「AW審査認定」を受けることで、HPや商品パッケージに認証マークを表示でき、消費者や取引先からの信頼獲得につながります。

さらに見逃せないのが、従業員のプロ意識向上や職場環境の改善効果です。動物に対して適切なケアを提供する職場環境は、従業員の仕事への誇りや満足度を高め、離職率の低下や優秀な人材確保にもつながります。

実際、ある養豚場では、アニマルウェルフェアの取り組みを強化した結果、従業員の定着率が向上し、採用面接での応募者の質も向上したと報告されています。

アニマルウェルフェアの向上は、動物、人間、環境の三者にとって価値ある投資なのです。

日本におけるアニマルウェルフェアの現状と課題

日本のアニマルウェルフェアへの取り組みは、残念ながら国際的に見ると遅れを取っています。国際的な動物保護団体World Animal Protectionが公表している動物保護指数では、日本はG7の中で最下位という評価を受けています。

しかし、状況は少しずつ変わりつつあります。2023年7月には農林水産省から「アニマルウェルフェアに関する新たな指針」が公表され、国としての取り組みが本格化し始めました。

認知度向上と消費者の理解促進が鍵

日本でアニマルウェルフェアの普及が遅れている理由の一つに、消費者の認知度の低さがあります。アニマルライツセンターの調査によると、アニマルウェルフェアについて「知っている」「聞いたことがある」と回答した人は合わせても15%未満という状況です。

この状況を変えるためには、消費者教育と情報発信が不可欠です。株式会社アニマルウェルフェアでは、「アニマルウェルフェア講座・資格」を提供し、動物や食品に関わる仕事の方や関心がある方向けに正しい知識の普及に努めています。

私も先日、一般消費者向けのアニマルウェルフェアセミナーに参加しましたが、多くの参加者が「知らなかった」「もっと早く知りたかった」と話していました。知れば行動する人は確実に増えているのです。

産業界と連携した実践的アプローチ

アニマルウェルフェアの普及には、産業界との連携も欠かせません。株式会社アニマルウェルフェアでは、農場・畜産事業者向けの「AW審査認定」や、食品メーカー向けの「AW認定商品開発支援」など、実践的なサービスを提供しています。

特に注目すべきは、AWの認証マークを表示できる仕組みです。これにより、BBFAWのランキングを重視する企業やESG投資に敏感な投資家へのPRが可能となり、企業イメージの向上や売上増加が期待できます。

また、獣医師向けには「AW認定審査員の認定資格付与」を行い、AWに賛同する獣医師が農場や製造業のAW認定審査員として活躍できる道を開いています。

このように、多方面からのアプローチで日本のアニマルウェルフェアを促進する取り組みが進んでいます。

まとめ:アニマルウェルフェアが創る持続可能な未来

アニマルウェルフェアは、単なる動物愛護の枠を超えた、科学的根拠に基づく動物の幸福追求の取り組みです。従来の「5つの自由」の考え方から進化し、現在ではポジティブ情動の促進とQOL向上を目指す「ポジティブ・ウェルフェア」の考え方が主流になりつつあります。

この取り組みがもたらすメリットは、動物だけにとどまりません。人間の食の安全性向上、畜産業者のブランド価値向上、従業員満足度の向上、そして環境負荷の低減など、多方面に好影響を及ぼします。

日本では国際的に見るとまだ取り組みが遅れていますが、株式会社アニマルウェルフェアのような専門企業の登場により、状況は変わりつつあります。同社が提供する「AW審査認定」「AW認定商品開発支援」「アニマルウェルフェア講座・資格」などのサービスは、日本のアニマルウェルフェア普及に大きく貢献しています。

アニマルウェルフェアの向上は、SDGsの目指す「人類が自然と調和し、野生動植物その他の種が保護される世界」の実現にも直結します。動物の幸福を追求することが、持続可能な社会の構築につながるのです。

あなたも、食品の選択や消費行動を通じて、アニマルウェルフェアの向上に貢献することができます。まずは関心を持ち、正しい知識を身につけることから始めてみませんか?

アニマルウェルフェアについてさらに詳しく知りたい方は、株式会社アニマルウェルフェアのウェブサイトをご覧ください。人・動物・地球環境が健康で笑顔になる未来のために、私たちができることがきっと見つかるはずです。